【论文阅读】一种利用开源软件bug报告进行RAG的UI自动化测试方法

原文:https://dl.acm.org/doi/10.1145/3715755

这篇也很有意思,但是把工作丢给LLM的思路有点暴力

不管怎么说,有用就行吧

把bug单挂在Activity转移图下面挺有意思的

基于Bug报告知识库RAG的GUI测试框架

主要关注崩溃类bug

动机

人类从历史中学到的唯一教训,就是人类无法从历史中学到任何教训。

- 现有的方法主要关注在分析App本身的结构上,未能聚焦于聚焦触发Bug本身的路径,导致bug检测效率低下,性能提升空间大。

- 一些方法利用KG在相同的APP上通过分析历史测试报告来生成新的测试用例。但KG的构建effort过大,且只能用在一个APP上。

- 开源平台上有大量Bug报告,之前没有工作有效利用过。

- 相似APP/业务流程更有可能包含相似的Bug,可以利用历史Bug报告检测流程相似的APP上是否存在相同的类型的bug。

挑战

- 如何利用历史bug报告构建高质量的、结构化的知识库?

- 如何从知识库中检索相关bug报告?

- 如何利用其他APP的bug报告在AUT上生成探索路径?

方法

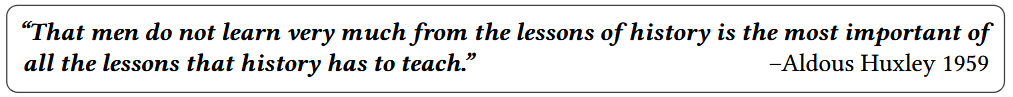

主要由三个部分组成

- Bug知识库构建

- 相似Bug检索

- Bug信息增强的探索路径生成

Bug知识库构建

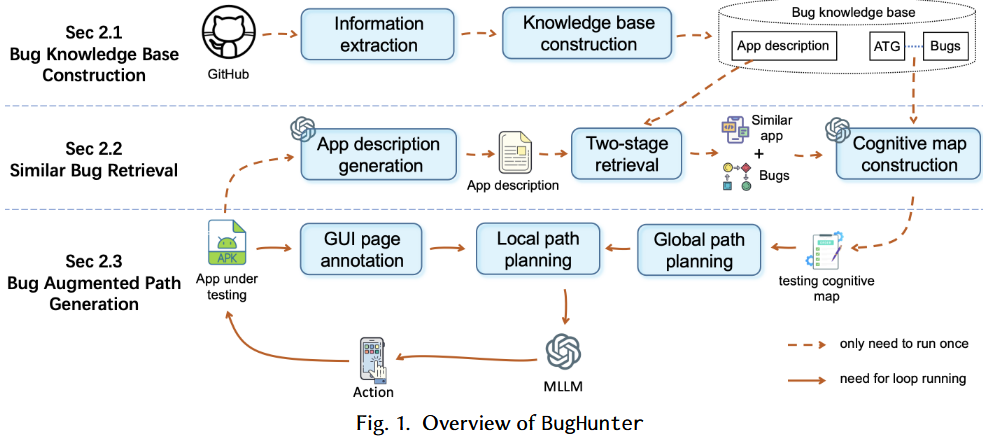

基于开源软件的知识库构建

信息获取

APP文本描述信息获取:扫Readme,提取APP名字和介绍

ATG获取:rule-based方法和静态分析提取Activity之间的转移

Bug描述与复现步骤获取

知识库构建

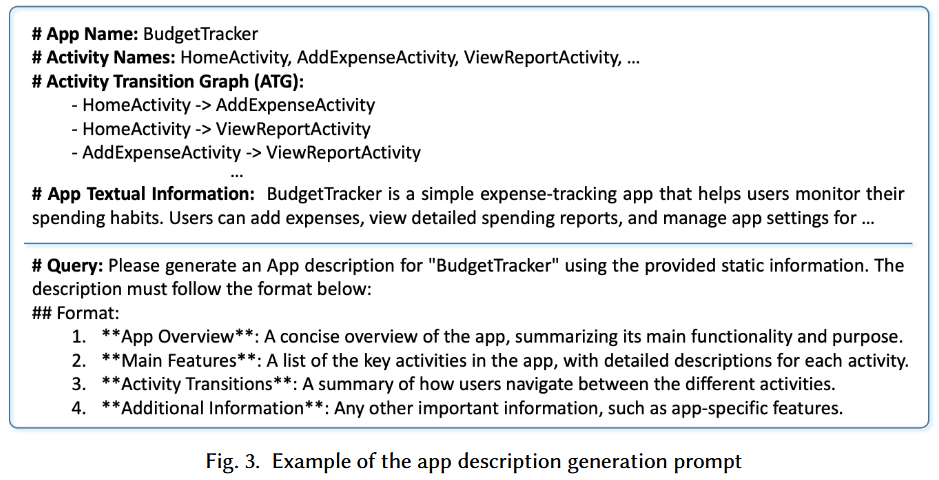

APP描述生成:基于APP描述信息和ATG,通过LLM生成格式统一的APP描述

Bug报告结构化:利用BERT对bug的第一步和Activity名字做embedding,计算余弦相似度,实现bug与Activity的映射,把bug挂在ATG的节点上。

这个把RAG信息挂在Activity下的方法很有意思,可以借鉴。

相似Bug检索

相似APP检索

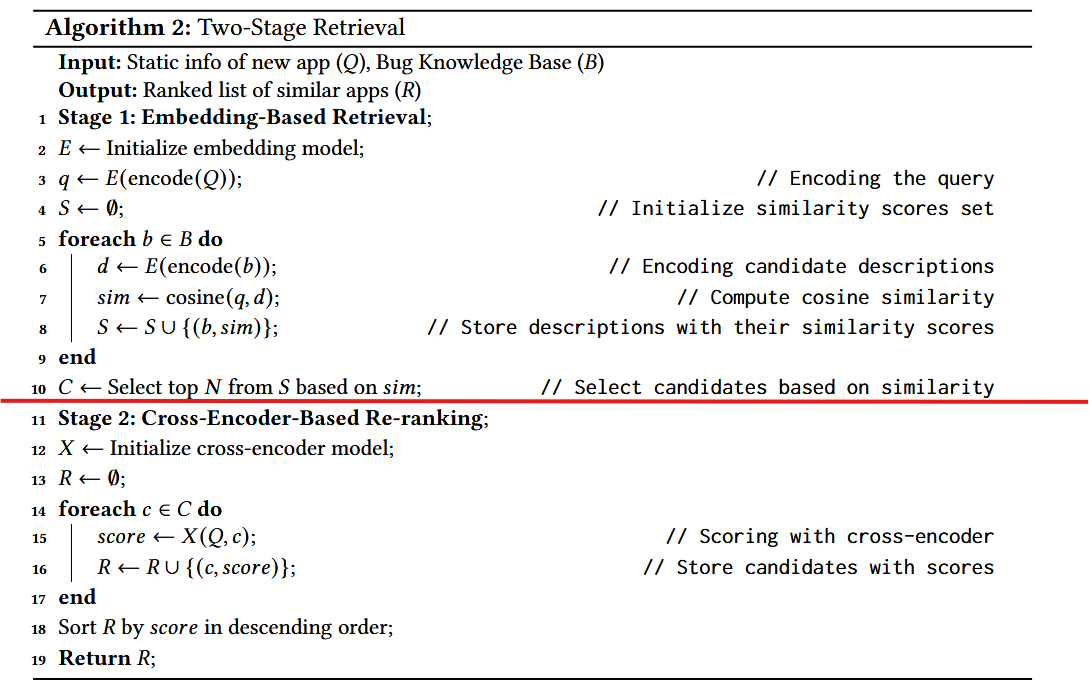

基于APP文本描述信息和结构化信息的两阶段检索方法

- 基于Embedding的检索:通过LLM生成APP描述后,利用Embedding模型向量化,与知识库中的APP进行余弦相似度比对

- 基于Cross-Encoder的重排

向量化的APP描述丢失了ATG信息,后续的ATG相似性可能没有保证

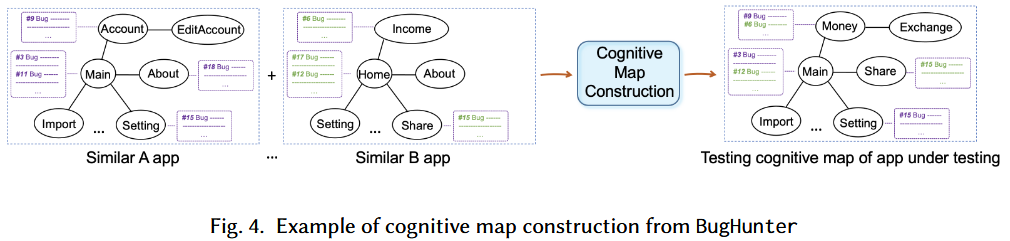

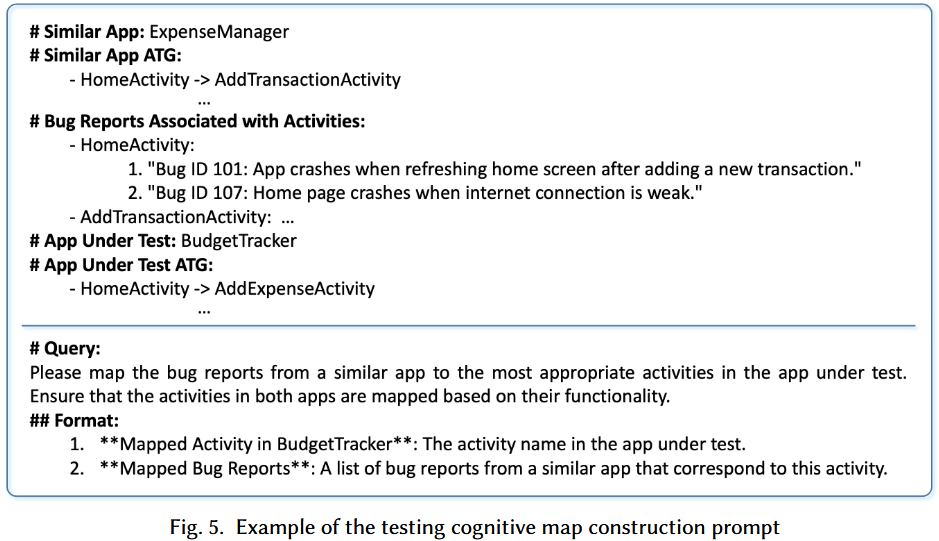

基于LLM的AUT Cognitive Map构建

通过LLM将KB中APP的ATG上的Bug与AUT的ATG节点匹配起来

输入:

- KB APP的名字、ATG和挂在每个Activity下面的Bug

- AUT的名字和ATG

要求输出:

KB APP中的Bug与AUT中Activity的对应关系

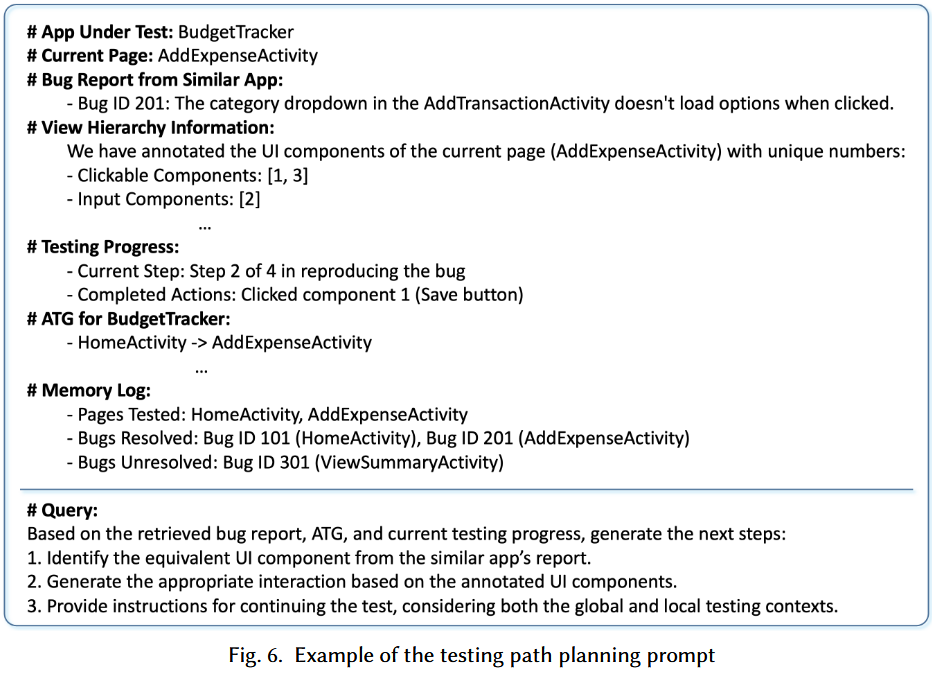

Bug信息增强的测试路径生成

GUI页面标注

对于当前页面,提取UI树,在GUI上用红框标出所有可交互控件,并使用数字ID标记。

局部路径规划

2个挑战:

-

bug复现步骤来自开源社区,质量可能不高

这里能不能做结构化?有可能是太困难?

-

AUT和KB App的操作序列差异可能很大

还是丢给LLM来做,给MLLM提供测试上下文信息的同时,要求MLLM生成等价的操作来复现bug

全局路径规划

通过记忆机制减少重复的探索

- 记录已经探索过的Activity

- 完成一个bug的探索后,检查当前Activity是否还有剩余的没有测试过的bug。如果有,则继续按照bug报告探索,否则遍历ATG

其他App的bug复现流程如果在AUT根本找不到等价操作怎么办?

实验

RQ

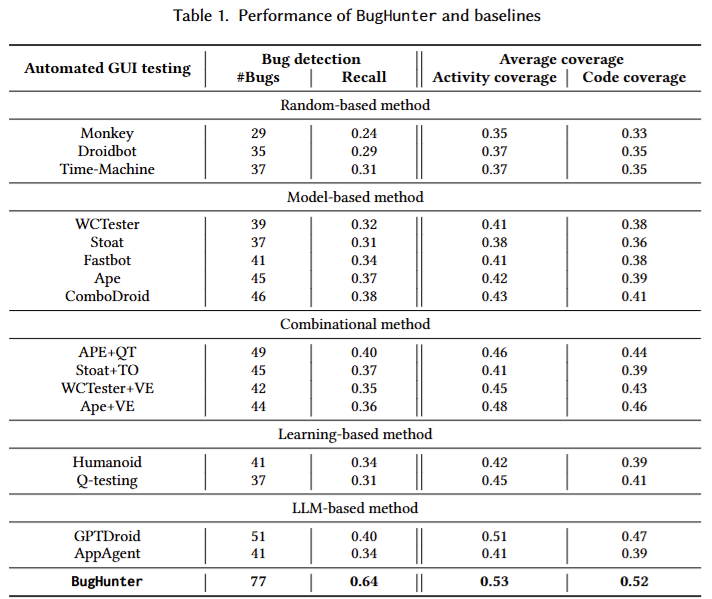

RQ1:Bug检测性能和覆盖率

RQ2:消融实验

RQ3:实用性评估

数据集

-

Themis,从Github上获取的20个开源App,包含34个bug

最后一次更新基本上都在2020年左右,有些已经不能正常运行,数量也比较少

-

从F-Droid的每个category上爬取20个最流行的App,保留在2024年5月以后有更新的App,保留不持续崩溃,能够在所有baseline上运行,能够正常提取UI树,包含崩溃bug且能手动复现,没有在知识库中的App,最终获得51个App,包含87个bug。

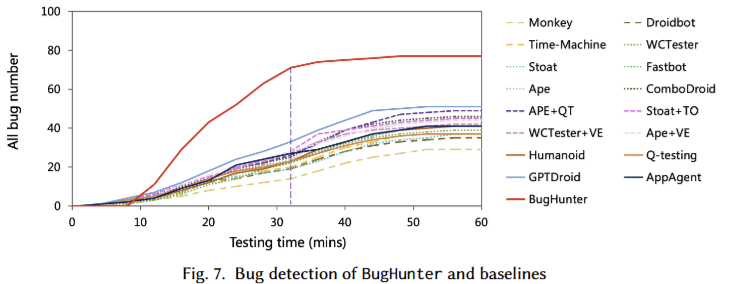

结果

Bug检测性能和覆盖率

BugHunter前10分钟是在检索相似Bug

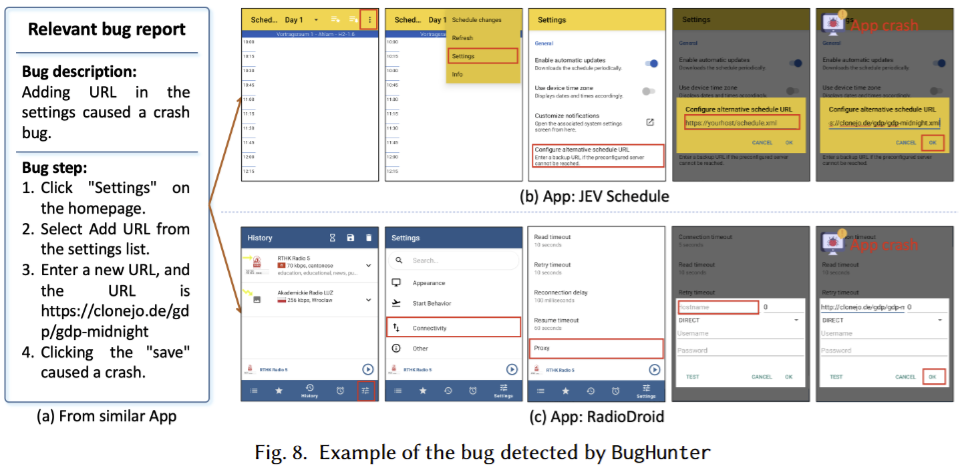

相似Bug的例子

分析:为什么BugHunter有用?

- BugHunter能够利用上常见的bug模式,比如输入验证错误

- BugHunter能够有效检测app设置中存在的bug

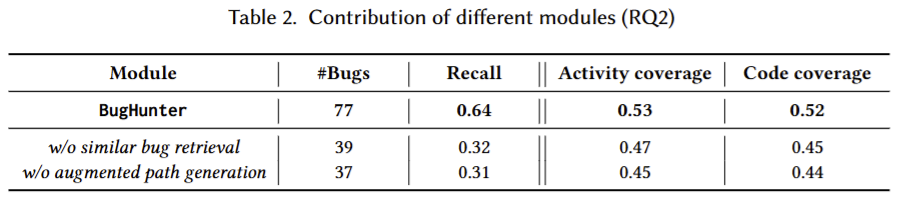

消融实验

分析:

- w/o 相似bug检索的情况下,直接从KB中随机选择bug报告,效果不佳,说明无关bug报告没有意义

- w/o bug报告增强的路径生成相当于没有做RAG,可以视为一个基线

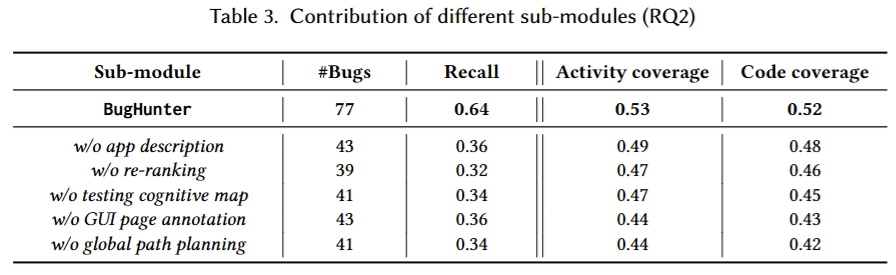

分析:

- w/o 重排的性能下降最多。是否重排对检索到的bug列表没有影响,重拍后更相关的bug排在前面,在有限时间内更容易发现bug。

- w/o 全局路径规划同理

- w/o app描述生成变体中,直接使用爬取的非结构化信息来做检索,性能有下降,说明统一结构的APP描述用于检索有重要意义。

实用性评估

在237个app的数据集上,BugHunter从88个app中检测到了93个崩溃bug,其中45个app上的49个bug此前从未被发现。

最佳Baseline(GPTDroid)仅检测到了其中7个,且均为BugHunter的子集。

49个新Bug均已提交,其中42个已经被修复或确认,没有bug被拒绝。

思考&启发

- 应该是首个将bug报告利用RAG的思路引入到自动化测试中的,并且提供了一个方法论

- 方法中把bug在ATG上与Activity关联起来的方法很有意思,实现了bug与应用内状态的精确匹配,值得借鉴

- 图已经出来了,能不能在检索的时候直接基于图结构做检索,而不是转成文字描述之后再检索?

- 转成文字模态以后结构信息丢失了

- 同样也在GUI上添加了组件标记,应该是一个比较常用且有效的手段。

- 组会上分享这篇文章的时候,也有个学姐提到说这个工作里面的一些部分使用LLM似乎不是很必要