【论文阅读】VisionDroid多智能体UI自动化bug检测框架

原文:https://ieeexplore.ieee.org/document/11181197

最近回来做一些UI自动化相关的工作了,在狠狠地薅王俊杰老师组的羊毛

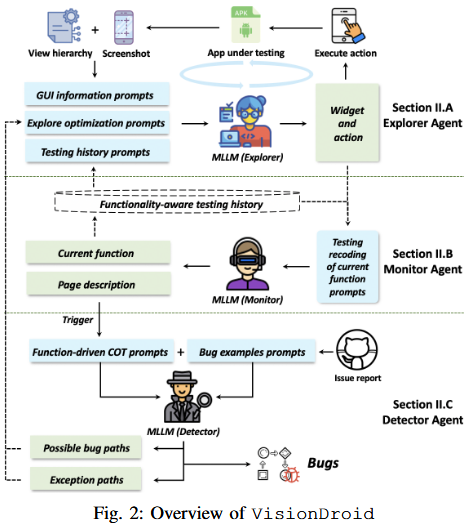

一个移动APP上的功能性Bug自动化检测框架VisionDroid

自动化探索、多智能体、视觉驱动

动机

- 由于缺乏明确的测试预言,现有的GUI测试方法难以有效检测功能性bug,多数局限在崩溃类bug上。

- 许多功能性bug会在GUI上有明显的表现,但通过GUI识别这些bug需要在GUI本身乃至GUI之间的转换上进行逻辑推理,同时需要一定的背景知识。现有的方法缺乏这样的能力。

3个挑战

-

视觉与文字模态输入的对齐

一方面,如果直接把图片塞给模型,MLLM可能会忽略很多细节;另一方面,MLLM的输出局限在文本模态,需要考虑如何将文本输出与GUI操作对齐

-

功能意图层面导向的应用探索

动作层面的信息对MLLM来讲太过细节且语义不够丰富,使其无法关注到功能层面的语义,需要理解动作对应的功能意图

-

测试预言推理

自动化应用探索检测功能性bug难以预先定义测试预言。

方法

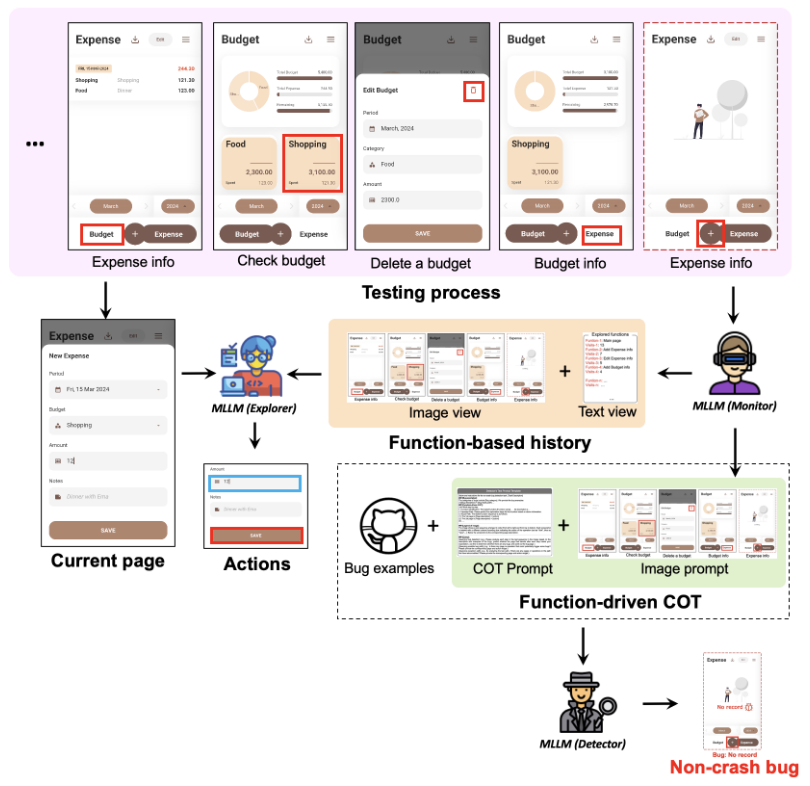

VisionDroid由三个Agent组成,分别是视觉驱动的探索智能体Explorer,监控智能体Monitor和Bug检测智能体Detector

视觉驱动的探索智能体Explorer

负责基于APP信息执行实际探索

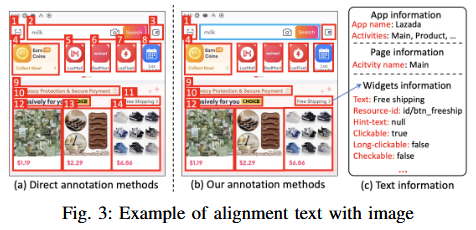

图像与文本模态对齐

通过图像标注,将控件与文本上线对应起来

文本上下文:

- 全局信息:从应用中获取App名字、Activity名字

- 控件信息:从UI层次树中文本、resource-id、交互方法

图像标注:

- 在UI截图上画框,通过不同颜色的框来标识控件交互方法

- 通过编号将控件与文本信息关联起来

这个用不同颜色表示交互方法的技巧值得参考。

- GUI控件的描述信息提取比较简单,没有对控件功能做进一步推理,功能理解直接交给MLLM隐式的推理了

- Activity名字、控件描述信息的提取依赖于代码,虽然可以用ADB工具获取,但是也算是灰盒甚至白盒测试了。不适用于游戏等纯黑盒场景,在现代APP的各种非原生开发技术栈上的泛化性也有疑问。

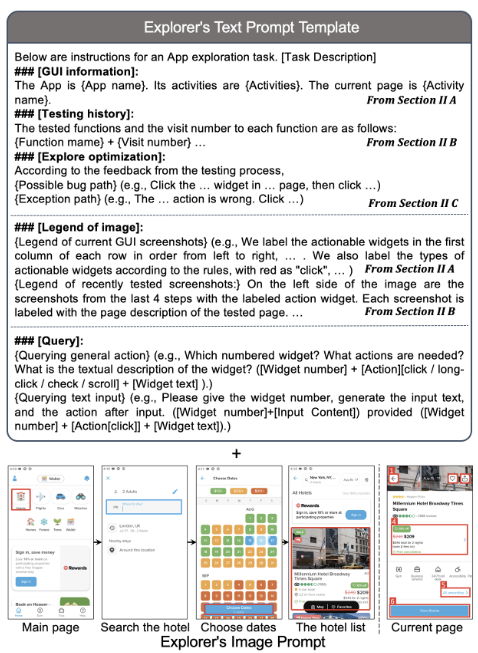

Prompting方法

文本模态输入:

- APP和GUI信息

- 历史操作信息

- 来自BugDetector的探索优化反馈

- 图像标记解释

图像模态输入:

- 历史操作及对应功能,截图中用不同颜色的框标记了操作的控件

- 当前页面,截图中用不同颜色的标记了所有可操作控件

要求输出:

- 动作指令(e.g. 点击/长按/勾选/滑动某一组件,输入文本以及输入文本后的操作)

这种将多个界面拼起来的历史信息提供方式很有意思,同时也能减少token量,值得参考

动作的目标是控件。界面滑动这种怎么算?没有说清楚。

监控智能体Monitor

负责

- 总揽测试过程

- 总结探索历史中的步骤

- 在合适的时候调用Detector检测Bug

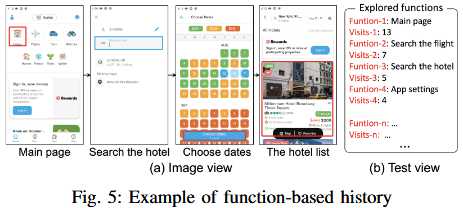

操作历史记录

记录UI树、界面截图以及相关的操作,抽象出操作/GUI对应的应用功能。

在图像上以功能和对应截图的形式记录历史,截图中用不同颜色的框标记操作的控件

为避免Token超限而进行的信息压缩策略:

- 使用编号标识控件

- 只记录重要/信息量大的交互步骤

怎么界定某个步骤值得记录?没有说的很清楚

bugDetector触发

实时检测一个功能是否已经完成测试。如果已经完成,则暂停探索,调用Detector检查操作历史,检测此前测试的功能中是否存在bug。

如果bug发生在被过滤掉的交互步骤中呢?

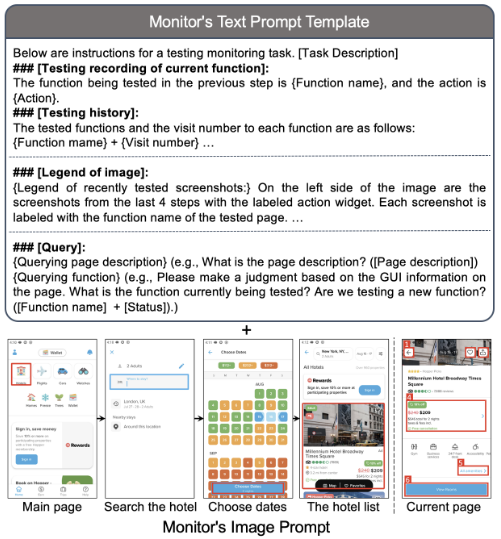

Prompt方法

文本模态输入:

- 之前测试的功能和对应的动作

- 测试历史

- 图像标记解释

图像模态输入:

- 历史操作及对应功能,截图中用不同颜色的框标记了操作的控件

- 当前页面,截图中用不同颜色的标记了所有可操作控件

要求输出:

- GUI描述

- 描述当前正在测试的功能,同时检测现在是不是开始测试一个新功能了。

Bug检测智能体Detector

负责

- 检测执行序列中存在的逻辑问题

- 检测执行序列中存在的错误动作,给Explorer提供探索优化建议

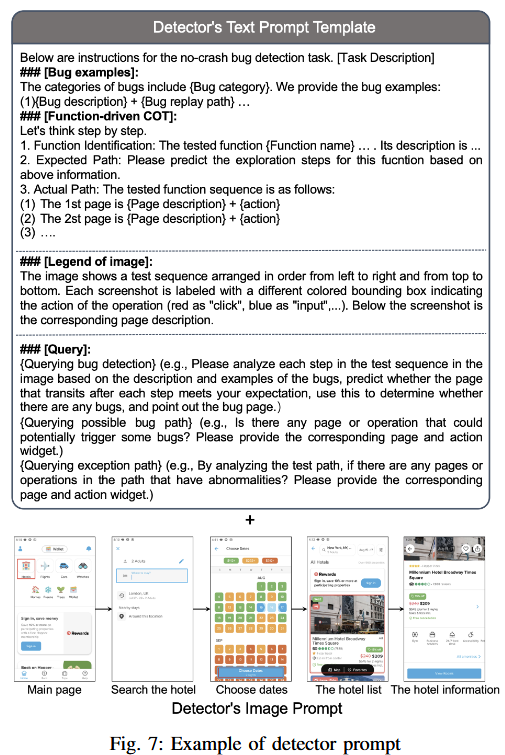

功能驱动的CoT

提示模型一步步分析,减轻幻觉影响

分析步骤:

- 识别当前正在测试的功能,输出功能名称和描述,帮助模型理解功能

- 分析期望操作路径:根据功能描述,推测期望的操作路径,作为评价基准

- 分析实际操作路径:检查实际进行操作路径,与期望路径做比对

ICL

利用开源移动app的issue构建样例数据库。

对于每个sample,结构化记录bug对应的功能、触发bug的操作序列、与期望行为的对比,帮助模型理解什么是功能性bug。

最终采集了200个高质量bug条目。

实验时,在数据库中排除待测APP,防止数据泄露

实践中,样例数据库可以动态扩充,新发现的bug经过人工检验后可以自动结构化并加入到数据库中。

通过比对Activity名字来检索样例,基于Word2Vec+余弦相似度检索。

Activity名字语义深度可能不太够,比较依赖开发者的命名习惯了,不过这个做法是follow之前的工作做的。

Prompt方法

文本模态输入:

- Bug示例

- CoT指令

- 图像标记解释

图像模态输入:

- 历史操作及对应功能,截图中用不同颜色的框标记了操作的控件

- 当前页面

要求输出:

- 应用截图变化序列是否符合预期

- 检测某个页面/某个操作会触发bug(反馈给Explorer)

- 检测Explorer做出的错误操作(反馈给Explorer)

流程示例

其他实现细节

采用GPT-4V作为MLLM

检索示例k=4(有超参实验)

实验

RQ

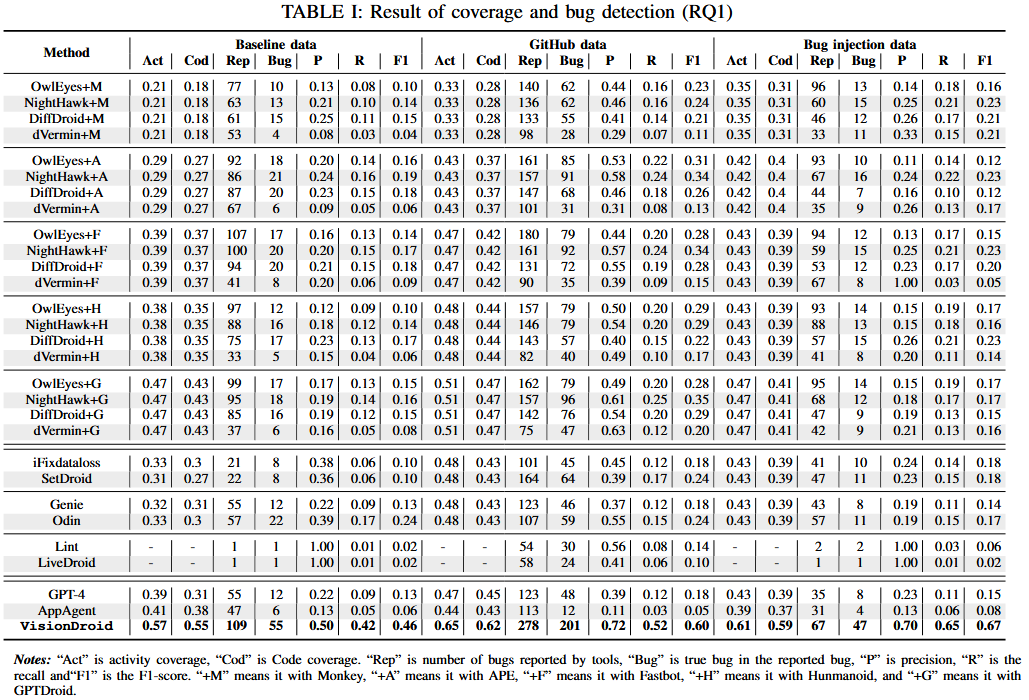

RQ1:覆盖率、bug检测性能

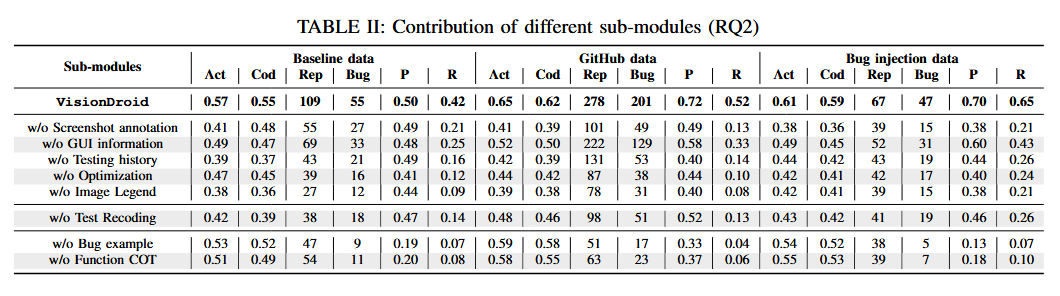

RQ2:消融实验

RQ3:实用性评估

指标

Activity覆盖率、代码覆盖率、报告的Bug数量、TP样本、Pre、Rec、F1

数据集

三个数据集:1)现有数据集(Odin,,RegDroid);2)基于Github Issue自行爬取的新数据集;3)Bug注入数据集。

构建数据集2的原因是现有数据集包含的app太老,bug类型太少,所以自行爬取了更多更新的数据。

构建数据集3的目的是防止数据泄漏,所以手动注入了一些bug。

自行构建的数据集可能有bias

结果

性能

VisionDroid的所有指标显著高于Baseline(除了Pre低于两个静态工具,但是两个静态工具在高Pre的情况下Recall非常低)

最佳Baseline找到的bug是VisionDroid找到bug的子集

分析:

- 与baseline仅使用GUI树相比,VisionDroid加入了图像模态

- VisionDriod考虑了历史信息

- VisionDriod能够理解GUI序列的语义信息

Failure cases:

- 控件缺乏文本描述,MLLM难以理解控件语义

- 操作过程中界面有变化(控件ID、外观等,偶现的弹窗),造成历史信息失效

消融

分析

- 没有CoT和ICL的Pre和Rec下降最明显,说明需要让模型理解什么是功能性bug,如何分析功能性bug

- 如果没有图像输入解释(输入布局、框含义等),模型难以理解标注的含义

实用性评估

在数据集的187个App上,VisionDroid从其中的74个App中检测到了102个功能性bug(仅7个FP),其中43个bug是此前未知的bug,31个已被修复,12个已被确认,并得到了开发者的高度认可。

思考&启发

-

GUI操作序列历史图像可以在一张图里拼接起来,既减少token使用,又能够将图像语义综合在一起,值得借鉴

-

将GUI输入到模型中时,可以添加标记来增强模型对GUI的理解,但一定要有对应的解释

-

RAG在自动化探索还是比较有必要的。要考虑如何将历史Bug、业务信息等融合到Prompt中。

-

文章依赖的输入信息比较浅表,控件的深层语义、基于Activity名字的检索等,有提升空间,可以探讨对控件语义做深层理解,利用语义更丰富的信息作为示例检索依据的提升。

文章也提到,控件中缺少文本信息时模型的表现比较差,此时是否可以进一步识别GUI组件的意图?